银行200余笔交易遭拒付,境外信用卡诈骗案浮出水面

案发:230万结算款被国际卡组织拒付,外币POS机成关键线索

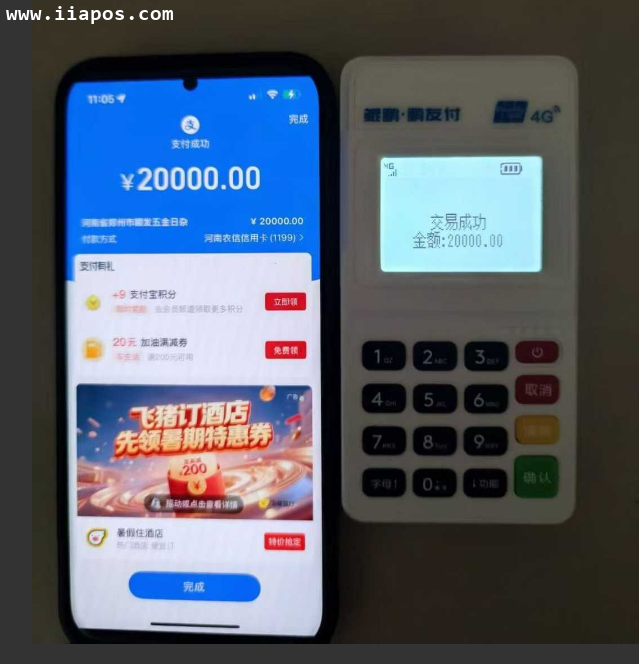

2025年2月,上海某银行向浦东警方报案:该行200多笔跨境支付结算遭国际信用卡组织以“欺诈”“未获持卡人授权”为由拒付,涉及资金达230余万元。银行核查发现,这些交易均通过其发放给上海A酒店的外币结算POS机完成,交易记录显示为“境外游客住宿、消费”,但实际疑点重重——交易集中在短时间内高频发生,且商户与持卡人信息匹配度极低。

这一异常引起警方注意:正常跨境消费中,国际卡组织拒付率通常低于0.5%,而该案拒付率达100%,显然存在恶意欺诈。随着侦查深入,张某、王某、田某三名涉案人员很快到案,一场利用外币POS机伪造跨境消费的骗局逐渐清晰。后续调查显示,该酒店的外币POS机本应用于为境外游客提供真实消费结算,却被异化为套取银行资金的工具,暴露出商户资质审核与交易监控的漏洞。

作案手法:冒用境外卡信息,虚构消费套取国内银行垫付资金

2024年12月底,张某与王某经预谋,从上家“阿成”(另案处理)处获取大量境外信用卡卡号、安全码等核心信息——这些信息多通过非法渠道购买,涵盖欧美多个国家的持卡人数据。二人找到资金紧张的A酒店经营者“阿龙”(另案处理),以“支付报酬”为诱饵,借用酒店的外币POS机实施犯罪。

其操作逻辑极具欺骗性:

-

虚构场景:以“跨境旅游、酒店住宿”为名,在POS机上模拟境外持卡人消费,输入非法获取的卡信息完成交易;

-

套取垫付资金:国内银行按流程将交易款先行垫付至A酒店对公账户(T+1到账);

-

拖延拒付时间:利用国际卡组织与国内银行的跨境仲裁时间差,在拒付指令到达前快速转移资金。

2024年12月30日,张某首次测试成功:用一张境外信用卡“消费”1万元,次日即收到银行结算款。此后半个多月,三人疯狂操作250余次,直至2025年1月22日POS机被银行停用。值得注意的是,他们选择酒店作为合作方,正是看中其对公账户的资金结算便利性,以及“跨境旅游消费”场景的合理性,试图降低银行审查的警惕性。

资金转移藏“猫腻”,“自洗钱”行为再添一罪

规避监管:借空壳公司虚开发票,掩盖资金真实来源

涉案资金进入A酒店对公账户后,张某等人面临新难题:对公账户直接转私人账户易触发监管预警。为将230余万元违法所得洗白,张某找到从事代记账业务的李某,利用其控制的多家空壳公司伪造交易背景:

-

- 空壳公司与A酒店签订“技术转让”“车辆租赁”等虚假合同;

-

- 虚开增值税专用发票,将涉案资金以“交易往来款”名义转移至空壳公司账户;

-

- 最终通过多层转账归集至张某个人账户,王某则负责传递账户信息、协调开票事宜。

据承办检察官分析,这种“先用POS机诈骗,再通过虚假交易转移赃款”的行为,已构成“自洗钱”——即行为人对自己实施的犯罪所得进行清洗,突破了传统“他人洗钱”的范畴,主观恶性更大。此类操作隐蔽性极强,若不是银行及时报案,资金链可能长期不被察觉,造成更严重的损失。

法律追责:三人涉双重罪名被公诉,空壳公司操作者面临行政处罚

2025年6月,浦东新区检察院对该案提起公诉:

-

- 张某、王某因涉嫌信用卡诈骗罪和洗钱罪被追责,两罪并罚;

-

- 田某作为后期加入的参与者,以信用卡诈骗罪被起诉;

-

- 李某等人因虚开增值税专用发票未达刑事立案标准,被移送行政部门处理。

检察官强调,此类案件暴露出跨境支付的监管漏洞:外币POS机虽为便利境外消费设计,但被不法分子利用后,可能成为“套取银行垫付资金”的工具。银行需加强交易真实性核验,尤其是对高频、大额跨境消费的背景审查,从源头防范拒付风险。同时,商户需明确知晓:出租、出借POS机属于违规行为,一旦被用于犯罪,需承担相应法律责任。

案件警示:跨境支付需筑牢“真实性”防线

此案中,230万元损失的核心源于“虚假交易+时间差漏洞”。对商户而言,出租、出借外币POS机可能沦为犯罪帮凶;对银行而言,需优化跨境结算审核机制,缩短拒付响应时间;对持卡人而言,保护信用卡信息(尤其是卡号、安全码)至关重要,避免成为诈骗“工具人”。随着跨境支付场景增多,唯有多方合力筑牢监管防线,才能遏制此类“空手套白狼”式犯罪。

此外,该案也为支付行业敲响警钟:外币POS机的发放需从严审核商户资质,定期核查实际经营与交易场景的匹配度;对高频、大额且缺乏真实消费凭证的交易,应启动人工复核程序,不给犯罪分子可乘之机。只有将“真实性”作为跨境支付的核心原则,才能保障金融市场的稳定与安全。

-

2025-11-06拉卡拉智能POS机办理:支持外币卡+全支付渠道,399元

需要支持外币卡的POS机?拉卡拉智能POS机办理特惠!399元解锁全支付功能,涵盖刷卡、扫码、电子支付,外卡单笔最高1万,费率清晰无隐藏,企业/小微商户提供对应材料即可申请,满足[...]

-

2025-09-17 拉卡拉外币POS机怎么办理?POS机刷外卡注意事项

拉卡拉外币POS机怎么办理?企业/个体户分类型提供资料(营业执照/门头照等),3-5天审核,支持VISA/万事达等6大卡组织。刷外卡5大注意事项(核对卡号/保存签购单等),赠免费操作手[...]

-

2021-03-05外币POS机哪里可以办理?刷外币POS机有什么用

一、在哪里可以办理外币POS机 我知道现几乎没办理外币pos功能的地方。 二清机还是非正规的pos机,国外pos机的办理渠道在网上很多,但是真正的国外pos很少,很多都是跳码或非正规机。[...]

- 地址:广州市番禺区厦滘南路启梦想创业广场2A

- 招商:微信号15479747

- 售后:186-2093-6299

- 网址:https://www.iiapos.com

- 邮箱:kefu@iiapos.com

广州POS机办理:广州POS机办理最佳服务商 主营:广州智能POS机 广州电签POS机 广州POS机办理 广州POS机免费办理

本站热门Tag 广州POS机办理